呼吸道健康

治好肺結核的關鍵

肺結核是由結核分枝杆菌感染導致的慢性呼吸系統傳染病,其治療關鍵在於早期、規律、全程、適量、聯合使用抗結核藥物進行治療。常用的抗結核藥物有Isoniazid(INH)、立汎黴素(Rifampicin)、吡嗪醯胺膠囊等,在用藥期間需要定期複查肝腎功能。

小兒肺結核多久會好

如果患兒是早期發現、及時治療,並遵醫囑使用利福平(Rifampin)等藥物進行抗結核治療,則可能1-2個月可以恢復。但如果未及時治療或病情較重時,則需要3-6個月甚至更長的時間才能逐漸恢復。

怎樣防治兒童肺結核

如果想要預防或治療兒童肺結核,應做到早期發現、合理用藥、接種疫苗等一般治療。此外,還可以進行血常規檢查、PPD試驗、影像學檢查等方法明確診斷,並在醫生指導下使用抗結核藥物、類固醇等進行針對性治療。

肺結核多久能查出

如果患者感染了肺結核,可能在2-3周的時間就可以被檢查出來。但如果病情比較嚴重,則需要更長一段時間才能確診。

肺結核是不是絕症

肺結核不是絕症。肺結核是由結核分枝杆菌感染引起的慢性呼吸系統傳染病,在早期發現並進行規範的治療後通常可以治癒,並不會對生命造成影響。

多久會肺結核傳染

患者出現肺結核後,並不一定在發病初期就會發生傳染。因為肺結核屬於慢性傳染病,在患病期間都具有一定的傳染性,只是部分患者的病情較輕或處於穩定期時,可能不會將病原體傳播給他人。

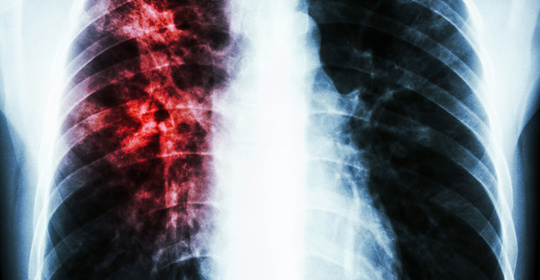

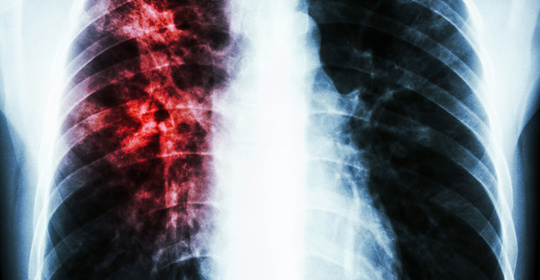

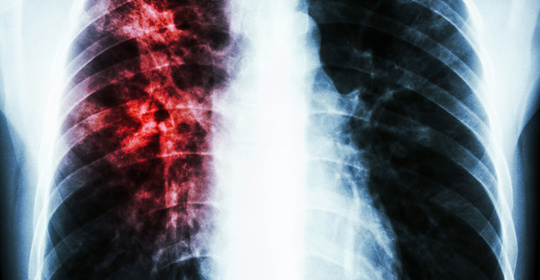

肺結核纖維空洞形成

肺結核是由結核分枝杆菌感染引起的肺部疾病,在活動期時可出現咳嗽、咳痰等呼吸道症狀。若病變嚴重累及肺組織,導致肺泡壁和支氣管破裂,則可能在肺結核的基礎上形成肺結核的纖維空洞。

遺傳肺結核怎麼預防

對於有家族遺傳性肺結核的患者,在日常生活中可以透過避免密切接觸、注意個人防護、接種疫苗等方式來預防。但需要注意的是,並不能完全杜絕患病的可能性。

早期肺炎多發肺結核

早期肺炎、多發肺結核的情況,可能是由於患者既往感染過結核桿菌,在免疫力低下時導致的復發。也有可能是同時存在兩種疾病,如活動性肺結核合併肺炎等。建議及時就診明確診斷,並遵醫囑進行針對性治療。

對肺結核檢查治療

如果懷疑自身患有肺結核後,可以到醫院透過影像學檢查、實驗室檢查、病理組織學檢查等進行輔助判斷。若明確診斷為肺結核,則需要在醫生指導下使用抗結核藥物以及類固醇進行針對性治療。

肺結核患者用藥原則

肺結核是由於結核分枝杆菌感染導致的慢性呼吸系統傳染病,治療以藥物治療為主。常用的抗結核藥物有異煙肼(Isoniazid)、利福平(Rifampin)、吡嗪醯胺等,常用的一線抗結核藥物組合方案為2-4種藥物聯合使用,遵循早期、規律、全程、適量、聯合的原則進行治療。

肺結核得早期症狀

肺結核是呼吸道傳染病,是由結核桿菌感染引起的。肺結核的早期症狀主要是咳嗽、咳痰2周以上,且伴有低燒、乏力等全身中毒症狀。此外,還可出現一些伴隨症狀,如咳血、盜汗、胸痛等。

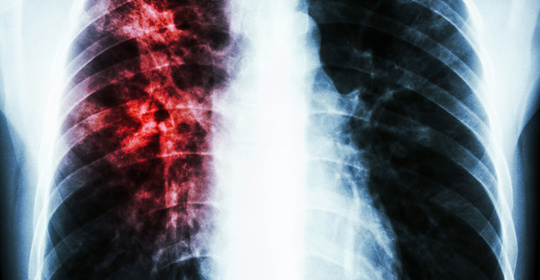

初步診斷肺結核感染

初步診斷肺結核感染一般是指初步診斷為非活動性肺結核。如果患者出現咳嗽、咳痰2周以上,並伴有低燒、乏力等症狀時,則需要考慮是由於結核桿菌感染所導致的非活動性肺結核。

肺結核化療會好嗎

如果患者屬於初治的肺結核,透過積極、有效的化學治療可以達到臨床治癒。但如果患者為耐藥肺結核,則比較難徹底治好,而且還會對身體造成較大的危害。

浸潤型肺結核早期

浸潤性肺結核是肺結核的一種型別,是指有結核菌感染而病變侷限於肺內。浸潤型肺結核的患者可出現咳嗽、咳少量白色黏液痰或血絲痰等症狀,需要遵醫囑使用抗結核藥物治療。

肺結核該用什麼藥物

肺結核患者需要遵醫囑使用Isoniazid(INH)、立汎黴素(Rifampicin)等一線抗結核藥進行治療。若出現抗藥性肺結核,則需在醫生指導下選擇二線抗結核藥物進行治療。

肺結核得多久好轉

大多數肺結核患者在治療2-3個月後病情會有所好轉,但每個患者的體質不同、病情嚴重程度也不同,所以好轉的時間也會有所不同。部分患者可能需要6-9個月才能好轉。

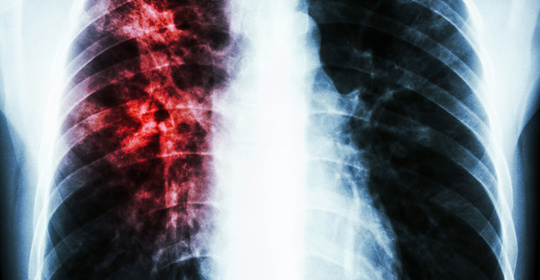

肺結核晚期是啥病

肺結核晚期通常是指活動性肺結核或耐藥肺結核,此時患者體內存在結核桿菌感染。肺結核是一種慢性呼吸系統傳染病,由結核分枝杆菌引起,常表現為咳嗽、咳痰、盜汗、低燒等症狀。

中藥防治肺結核藥物

中醫認為肺結核是因長期勞累、熬夜等導致陰虛火旺,進而出現咳嗽咳痰、潮熱盜汗等症狀。因此在治療時需要以滋陰潤肺、清熱解毒為主,常用的中藥材有百合、沙參、麥冬、川貝母以及其它藥材。

肺結核不能緩解嗎

如果患者屬於輕度的肺結核,並積極進行治療,則可以得到較好的緩解。但如果患者的病情較重,則可能無法得到較好地緩解,但均需要及時遵醫囑使用抗結核藥物等進行治療。