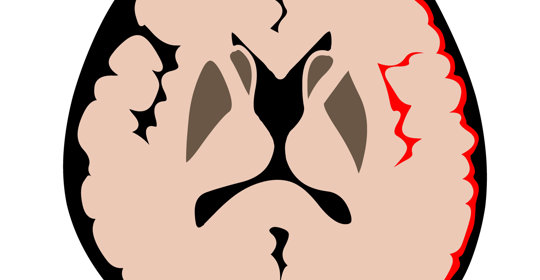

本文介紹了硬腦膜下出血的相關醫學文獻。該疾病可能由多種原因引起,如外傷或特定的病理狀況。硬腦膜下出血的症狀及處理方式因個體差異而異。針對此類問題,患者應遵循醫囑進行規範化管理,並定期複查以監測病情變化。

硬腦膜下出血文獻

硬腦膜下出血文獻包括以下幾點:

1. 硬腦膜下出血的原因和機制研究。

2. 硬腦膜下出血的病理生理學探討。

3. 硬腦膜下出血的症狀與診斷方法分析。

4. 硬腦膜下出血的治療方法及療效評估。

5. 硬腦膜下出血的預後因素及預防措施研究。

硬腦膜下出血原因

硬腦膜下出血的原因可能有外傷性顱內出血、顱內動脈瘤破裂、高血壓性腦出血、凝血功能障礙、抗凝劑過量使用等。這些病因可能導致血液積聚在硬腦膜與蛛網膜之間的間隙中,形成硬腦膜下血腫。建議立即就醫以評估病情並接受適當治療。

外傷性顱內出血

外傷導致頭部血管傷害,血液流入硬腦膜下間隙引起出血。對於外傷性顱內出血,應立即進行緊急開顱手術以止血並修復受損區域。

顱內動脈瘤破裂

顱內動脈瘤破裂時會導致血液流入蛛網膜下腔,當積聚到一定程度時會壓迫腦組織和血管,引起頭痛、噁心嘔吐等症狀。顱內動脈瘤通常採用介入栓塞術或開顱夾閉術進行治療。

高血壓性腦出血

長期未控制的高血壓可使腦內小動脈發生玻璃樣變性或纖維素樣壞死,血壓驟然升高會使這些已經病變的腦血管破裂,從而形成腦實質內的出血。高血壓性腦出血的患者需要遵醫囑服用降壓藥如硝苯地平(Nifedipine)、卡托普利(Captopril)等來控制血壓。

凝血功能障礙

凝血功能障礙可能導致凝血能力降低,在受到輕微創傷後容易出現自發性出血,包括硬腦膜下出血。凝血功能異常可能需要維生素K依賴因子缺乏者輸注新鮮冷凍血漿進行治療。

抗凝劑過量使用

抗凝劑可以抑制凝血過程中的關鍵酶,過量使用會導致凝血時間延長,增加出血風險,進而誘發硬腦膜下出血。調整抗凝藥物劑量或更換其他非抗凝類口服抗血小板藥可能是處理此類情況的方法之一。

建議定期監測患者的血壓水平,保持正常範圍。同時,注意觀察是否有頭痛、眩暈等不適症狀,必要時進行頭顱CT掃描以評估病情變化。

硬腦膜下出血症狀

硬腦膜下出血表現為頭痛、嘔吐等症狀,通常伴有意識障礙、眩暈,嚴重時可導致顱內壓增高。由於硬腦膜下出血可能引起嚴重的神經系統併發症,建議立即就醫以獲得專業評估和治療。

頭痛

由於外傷導致的硬腦膜撕裂或者血腫壓迫,使神經傳導物質釋放增多和發炎因子啟用,進而刺激痛覺感受器,引發頭痛。疼痛通常位於頭部前額或兩側,可能伴有搏動性痛感。

嘔吐

當硬腦膜下出現積液時,會直接刺激到顱內的組織以及血管,從而誘發嘔吐的症狀發生。嘔吐多為噴射狀,發生在頭痛之後,可能是顱內壓力增高的反應。

意識障礙

如果患者存在凝血功能異常的情況,則可能會增加出血的風險,此時血液無法正常凝固,容易形成血腫。而血腫會對周圍組織造成壓迫,影響大腦的功能執行,嚴重時可導致意識喪失。意識障礙的表現形式多樣,包括嗜睡、昏迷等,取決於受損區域和出血量。

眩暈

眩暈是由內耳前庭系統、小腦或大腦皮層受到壓迫引起的,這些區域與平衡感知和空間定向有關。眩暈常伴隨不穩感、噁心或嘔吐,是由於內耳迷路水腫和前庭神經核受損所致。

顱內壓增高

顱內壓增高主要是因為硬腦膜下出血後,血液對周圍腦組織產生壓迫作用,導致腦室受阻,腦脊液循環受阻,從而使顱內壓升高。典型表現為劇烈頭痛、噴射性嘔吐、瞳孔散大、視乳頭水腫等症狀。

針對硬腦膜下出血的相關診斷,可以進行頭顱CT掃描以評估出血情況。治療措施可能包括遵醫囑使用止血藥物如氨甲苯酸(Aminomethylbenzoic)、維生素K1注射液,重症者需開顱手術清除血腫。建議密切監測患者的病情變化,避免劇烈運動,保持充足休息,同時注意觀察並記錄任何不適症狀的變化。

慢性硬腦膜下出血術後

慢性硬腦膜下出血術後需密切監測生命體徵、顱內壓、血腫吸收情況以及神經功能恢復。必要時應配合醫生使用抗癲癇藥物以預防繼發性腦損傷。

生命體徵監測

包括心率、血壓、呼吸頻率和氧合水平等指標的持續觀察與記錄。透過專用儀器進行測量,並定期評估患者的整體狀況,及時發現異常反應。

顱內壓監測

在手術後需要監測患者的顱內壓力變化,通常採用穿刺術或植入導管的方式獲取樣本進行檢測。該操作由專業醫師執行,在麻醉狀態下完成,並指導護理人員對患者頭部進行固定以減少不適感。

血腫吸收情況

主要是觀察術後血腫是否穩定吸收,可透過頭顱CT檢查來判斷。複查時間根據醫囑而定,一般建議在術後早期頻繁複查,後期逐漸延長複查間隔。

神經功能恢復

透過臨床症狀改善及神經功能評定等方式評價術後患者是否存在運動障礙、感覺缺失等情況。可遵照醫生意見進行一系列行為測試如Berg平衡量表、Fugl-Meyer運動功能評分等。

抗癲癇治療

對於存在癲癇病史或有高風險因素者,術後可能需要服用特定抗癲類藥一段時間。用藥方案遵循醫囑並結合個體差異調整劑量和療程長度。

術後患者應避免劇烈活動,以免影響傷口癒合和病情恢復。同時保持良好的生活習慣,保證充足睡眠,有助於促進身體康復。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#