本文介紹了腦血管病變的相關資訊及其影響。該疾病可透過多種影像學檢查進行評估,並涉及多種危險因素及治療方式。針對耳鳴的症狀,若由腦血管病變引起,需儘快就醫以便獲得適當的治療。

腦血管病變檢查

腦血管病變可以透過經顱多普勒超音波、磁共振血管造影、電腦斷層血管造影、數字減影血管造影、正電子發射斷層掃描血管造影等檢查來評估。鑑於腦血管病變可能引起嚴重後果,建議及時就醫並進行專業評估。

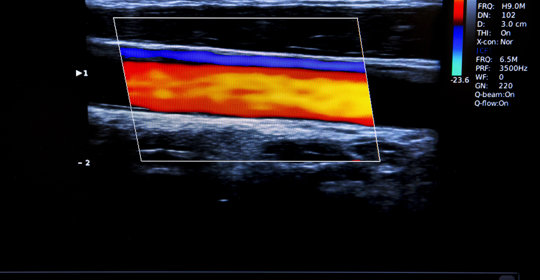

經顱多普勒超音波

經顱多普勒超音波用於評估大腦中動脈、頸內動脈等部位是否存在血流異常。將一個小型探頭放置於患者的頭部,利用高頻聲波探測血液流動情況。

磁共振血管造影

磁共振血管造影能夠顯示顱內大血管是否存在狹窄或閉塞。患者仰臥於強磁場環境中,在特定序列下獲取血管影像資料。

電腦斷層血管造影

電腦斷層血管造影可以顯示顱內血管是否有畸形或其他異常。透過注射含碘顯影劑後拍攝數張X光片來重建三維影象。

數字減影血管造影

數字減影血管造影能直觀地顯示顱內血管是否通暢以及有無狹窄。醫生將導管插入到需要檢查的血管內部,然後注入顯影劑以顯示血管結構。

正電子發射斷層掃描血管造影

正電子發射斷層掃描血管造影可提供關於腦部血液循環狀態的資訊。患者服用帶有放射性同位素標記的小分子化合物後接受全身掃描。

以上各項檢查均需空腹進行,且可能需要預約。此外,應告知醫生任何已知的過敏史或藥物反應史。

腦血管病變危險因子

腦血管病變的危險因子包括高血壓、糖尿病、高脂血症、吸菸以及年齡。這些因素可能導致腦血管狹窄或硬化,增加腦中風的風險。

高血壓

高血壓導致腦部血管壁壓力增高,長期作用下會引起小動脈硬化和痙攣,進而影響腦部供血。容易引起頭痛、眩暈、耳鳴等症狀,嚴重時可導致腦出血或梗塞。

糖尿病

血糖水平持續升高會損害大血管內皮細胞,促進平滑肌細胞增生,加速粥樣斑塊形成,從而增加腦血管病變的風險。易引發認知功能障礙、運動神經麻痺等神經系統併發症,嚴重者甚至會出現昏迷。

高脂血症

血脂異常會導致血液黏稠度增加,使得微循環阻力增大,進一步加重了腦血管狹窄的程度。可能誘發缺血性卒中,出現偏癱、失語等現象。

吸菸

菸草中的尼古丁和其他有害物質能夠收縮血管,提高血壓,從而加劇腦血管病變的發生機率。可能導致短暫性腦缺血發作,使患者出現一側肢體麻木無力、活動不靈便等情況。

年齡

隨著年齡增長,身體各組織器官逐漸衰退老化,腦血管彈性下降,脆性增加,更容易發生病變。老年人群患此病後,可能會出現記憶力減退、反應遲鈍等問題。

針對腦血管病變危險因子,建議定期進行體檢,特別是對於存在上述危險因素的人群。積極控制並管理好這些危險因素,可以有效預防腦血管病變的發生。

腦血管病變耳鳴

腦血管病變引起的耳鳴通常與血液循環異常有關。

腦血管病變導致血流動力學改變,使內耳血管供血不足或微栓子脫落阻塞血管,引起耳蝸毛細胞傷害和聽覺傳導功能障礙,出現耳鳴。當病變進一步發展時,可能會導致耳蝸缺氧和水腫,進而影響到神經纖維的功能,引發持續性的耳鳴症狀。

除腦血管病變外,高血壓、梅尼爾氏症等也可能引起耳鳴。這些疾病可能導致內耳壓力變化或毛細胞受損,從而產生異常聲音感知。

在關注腦血管病變的同時,應注意避免過度疲勞和噪音暴露,以減少耳鳴的影響。必要時,可諮詢專業醫生的意見,制定合適的治療方案。

腦血管病變治療

腦血管病變的治療可能包括生活方式干預、抗高血壓治療、抗凝治療、降脂治療以及腦功能鍛鍊等方法。如果症狀持續或加劇,應立即就醫以評估病情並接受適當治療。

生活方式干預

生活方式干預包括合理膳食、適量運動、戒菸限酒以及保持心情愉悅。透過上述方式有助於控制體重、血壓及血脂水平,進而預防腦血管病變的發生和發展。

抗高血壓治療

抗高血壓治療旨在透過藥物如利血平(Reserpine)、硝苯地平(Nifedipine)等降低血壓至正常範圍。高血壓是腦血管病變的重要危險因素,控制血壓可顯著減少腦出血的風險。

抗凝治療

抗凝治療通常使用肝素、華法林(Warfarin)等藥物,在醫生指導下定期監測國際標準化比值(INR)並調整劑量。該措施適用於存在血栓形成風險的人群,可防止凝血導致腦中風發生。

降脂治療

降脂治療涉及他汀類藥物如阿托伐他汀(Atorvastatin)、洛伐他汀(Lovastatin)等,需遵醫囑長期服用。高脂血症易引發動脈粥狀硬化斑塊形成,從而增加腦中風機率;持續用藥可穩定斑塊並改善預後。

腦功能鍛鍊

腦功能鍛鍊包括一系列針對大腦的認知訓練活動,如記憶遊戲、邏輯推理練習等。此措施有助於提高大腦認知靈活性和儲備能力,輔助緩解由腦血管病變引起的認知障礙。

患者應定期複查,以便及時發現病情變化。建議患者遵循醫囑,積極配合治療,同時注意休息,保證充足睡眠,幫助疾病的恢復。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#