本文介紹了腦血管阻塞的治療方法,包括抗血小板治療、溶栓治療、降纖治療、頸動脈內膜剝脫術、顱內外動脈搭橋術等,並強調了及時就醫的重要性。此外,文章還提到腦血管阻塞的前兆症狀及適宜的食物攝入,並指出不同原因引起的腦血管阻塞其治療方法也有所不同。最後,重申了面對腦血管阻塞時應儘快就醫以獲得專業治療的建議。

腦部血管阻塞治療

腦部血管阻塞治療可以考慮抗血小板治療、溶栓治療、降纖治療、頸動脈內膜剝脫術、顱內外動脈搭橋術等方法。如果症狀持續或加劇,應立即就醫以評估是否適合上述治療。

抗血小板治療

抗血小板治療通常包括口服藥物如阿斯匹靈(Aspirin)、克隆皮得格(Clopidogrel)等,旨在抑制血小板活化和聚集,防止新的血栓形成。此措施適合於預防腦部血管阻塞再發生,因為其可減少血液黏稠度,降低已形成的血栓再次擴大的風險。

溶栓治療

溶栓治療透過靜脈注射或導管介入方式給予溶栓藥物如rt-PA或尿激酶(Urokinase),作用於堵塞的血栓使其分解。該方法針對急性期的大面積腦中風有效,利用溶栓劑溶解已經形成的血栓,恢復血流供應。

降纖治療

降纖治療透過輸注降纖藥物如降纖酶原激活劑來降低血液中的纖維蛋白濃度,減輕血栓負荷。對於存在高凝狀態但不適合溶栓的患者是一種選擇,能夠改善微循環,促進側支循環建立。

頸動脈內膜剝脫術

頸動脈內膜剝脫術是在區域性麻醉或全身麻醉下,使用顯微鏡輔助切除位於頸部總頸動脈處的狹窄或阻塞性斑塊。手術目的是移除導致大腦供血不足的頸動脈內壁上的斑塊,恢復正常血流。適用於有明顯神經系統功能障礙的嚴重頸動脈狹窄患者。

顱內外動脈搭橋術

顱內外動脈搭橋術是將頭皮外動脈與顱內主要供血動脈之間建立人工旁路,以恢復血流通暢。該手術主要用於解決由於顱內大動脈嚴重狹窄或閉塞引起的缺血性卒中,透過增加替代路徑來改善腦部血液循環。

在腦部血管阻塞的治療過程中,應密切監測患者的血壓,保持平穩,避免過高或過低。同時,飲食方面宜清淡易消化,避免高脂食物攝入過多,以免血脂增高而加重病情。

腦血管阻塞前兆

腦血管阻塞的前兆可能包括頭痛、眩暈、視力模糊、肢體無力以及言語障礙。這些症狀可能表明嚴重的腦部問題,應立即就醫以避免潛在的生命危險。

頭痛

當大腦供血不足時,會導致顱內壓增高,刺激痛覺敏感結構引發疼痛。這種疼痛通常位於頭部兩側或頭頂,可能伴有搏動性跳動感。

眩暈

腦血管阻塞導致血液循環不暢,影響了小腦和內耳的功能,進而引發眩暈的症狀。眩暈常感到自身或周圍環境旋轉,有時伴隨著噁心嘔吐。

視力模糊

由於腦部缺血缺氧,使支配眼部的神經功能受損,從而出現視物異常的情況發生。患者可能會經歷暫時性的視力減退或視野缺失。

肢體無力

若病變累及運動皮層或其下行傳導束,則可能導致肌肉收縮力量減弱或喪失,引起肢體無力的現象。這種無力可能表現在一側上肢或下肢,活動時感覺沉重或難以控制。

言語障礙

如果語言中樞受到壓迫或傷害,會影響正常的語言表達能力,造成言語障礙。患者可能出現吐字不清、理解困難等表現,特別是在嘗試用詞語來描述思維時更為明顯。

針對腦血管阻塞的診斷,可以進行頭顱CT掃描、MRI成像以及頸動脈超音波等影像學檢查。治療措施包括遵醫囑使用抗凝藥物如阿斯匹靈(Aspirin)、克隆皮得格(Clopidogrel),嚴重情況下可能需要介入手術如血管擴張術。建議定期監測血壓、血糖和血脂水平,保持均衡飲食,避免高脂食物,同時戒菸限酒,以減少腦血管事件的風險。

腦血管阻塞吃什麼

腦血管阻塞患者可以適量食用燕麥、玉米、菠菜、青花菜、鮭魚等食物,但需要注意的是,雖然這些食物對健康有益,但並不能直接治療腦血管阻塞。若症狀持續或加重,應儘快就醫接受專業治療。

燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維,可以延緩小腸對葡萄糖的吸收速度,從而降低餐後血糖峰值。此外還可以促進膽固醇代謝,減少低密度脂蛋白膽固醇的合成,對於預防動脈粥狀硬化有積極作用。

玉米

玉米中含有亞油酸、維生素E等營養成分,可輔助軟化血管,改善血液循環。適量攝入有助於降低血脂水平,預防心血管疾病的發生。適合高血脂患者日常食用。

菠菜

菠菜富含葉綠素及多種抗氧化物質,能夠幫助清除體內自由基,保護細胞免受氧化傷害。長期適量食用菠菜可增強身體免疫力,但不宜過量以免引起腹瀉等症狀。

青花菜

青花菜中含有的硫代葡萄糖苷可以在酶的作用下轉化為異硫氰酸酯類化合物,具有一定的抗血小板聚集作用。適當食用青花菜可輔助抑制血栓形成,起到一定預防腦中風的作用。但不建議免洗大量食用,以避免引發消化不良等問題。

鮭魚

鮭魚是深海魚類,其肉質中含有ω-3脂肪酸,能降低三酸甘油脂水平並提高高密度脂蛋白膽固醇水平。經常食用鮭魚可以幫助維持心臟健康,推薦作為每週至少一次的佳餚選擇。但對海鮮過敏者應謹慎食用。

飲食調整應在醫生或營養師指導下進行,避免因不當飲食導致病情加重。患者平時還要注意休息,保證充足的睡眠時間,避免過度勞累。

腦血管阻塞原因

腦血管阻塞可能是由血栓形成、動脈粥狀硬化、大動脈炎、顱內動脈瘤或腦血管畸形導致的,治療需針對具體病因進行。患者應儘快就醫以評估病情並接受適當治療。

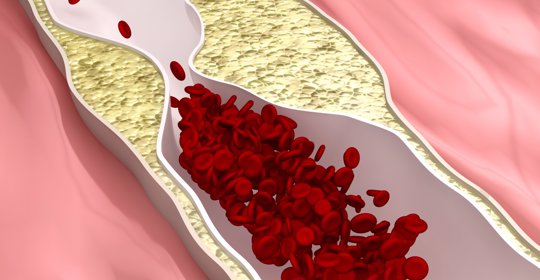

血栓形成

血栓形成是指血液中的凝固因子和纖維蛋白等成分異常增多,在區域性形成固體塊狀物。當這些血栓堵塞腦部血管時,會導致區域性缺血、缺氧,從而引起腦血管阻塞。抗血小板藥物如阿斯匹靈(Aspirin)可以抑制血小板活化和聚集,減少血栓形成的風險。

動脈粥狀硬化

動脈粥狀硬化是由於脂質沉積在動脈壁上形成的斑塊,導致血管狹窄甚至阻塞的一種疾病。當斑塊破裂後,其中的物質可能會進一步刺激發炎反應,促進血小板黏附和聚集,進而加重血管狹窄的程度。他汀類藥物可降低低密度脂蛋白膽固醇水平,延緩或阻止動脈硬化的進展,預防新的血栓形成。

大動脈炎

大動脈炎是一種自體免疫性疾病,主要累及大中動脈,造成管腔狹窄或閉塞。發炎導致血管壁增厚、管腔狹窄,最終可能導致腦血管阻塞。類固醇聯合免疫抑制劑治療是常用的大動脈炎治療方法,透過抑制免疫應答來控制病情活動度。

顱內動脈瘤

顱內動脈瘤是由顱內動脈壁上的薄弱區域向外膨出形成的囊性突起。當瘤體突然破裂出血時,血液流入蛛網膜下隙,壓迫腦組織並影響腦血管的正常功能,導致腦血管痙攣和阻塞。介入手術是治療顱內動脈瘤的主要手段之一,包括彈簧圈栓塞術和支架輔助栓塞術。

腦血管畸形

腦血管畸形是指腦內的動靜脈之間出現異常溝通的情況,使區域性血管結構異常複雜。當畸形團壓迫周圍正常的腦組織時,會引起區域性血液循環障礙,嚴重時會導致腦血管阻塞。顯微外科手術切除是治療腦血管畸形的有效方法,能夠直接移除病變部位,解除對周圍組織的壓迫。

建議定期進行頸部超音波檢查以監測頸動脈狀況,同時注意保持良好的生活習慣,如戒菸限酒、均衡飲食和適量運動,有助於預防相關風險。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#