本文介紹了腸病毒腦膜炎的診斷方法和腸病毒感染後的臨床表現及預後。腸病毒腦膜炎的診斷主要依賴於血清學檢查、糞便檢測和神經影像學評估;而腸病毒感染後的臨床表現則因個體差異而異,重症病例易發生於年幼兒童及免疫功能低下者。對於腸病毒感染的治療,重點在於預防併發症,並根據具體症狀給予相應處理。

腸病毒腦膜炎

腸病毒腦膜炎的診斷主要依靠血清學檢查、糞便檢測以及神經影像學評估。如果懷疑感染了該疾病,建議進行這些相關檢查以獲得準確的結果。

血清學檢查

透過測量血液中特定抗體量來確定是否為腸病毒感染。包括ELISA和IgM捕捉-ELISA等方法。

糞便檢測

採集患者新鮮或儲存樣品送至實驗室分析是否存在腸病毒RNA或其他特異性標志物。常用PCR法進行核酸擴增檢驗。

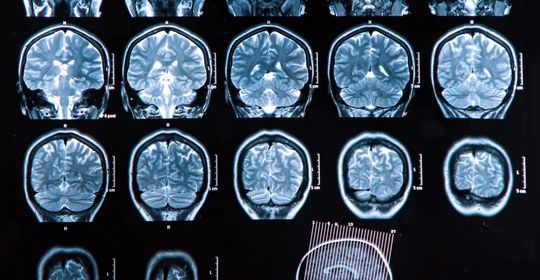

神經影像學評估

包括頭顱MRI或CT掃描,旨在觀察大腦及周圍組織結構異常情況。需在無任何顯影劑注射下完成上述檢查過程,並根據具體情況決定是否需要進一步處理措施。

實驗室檢查

可對患者的血常規、尿常規以及電解質水平進行初步篩查;對於重症病例還需監測心肌酶譜變化情況。

臨床表現

密切觀察患兒是否有發燒、頭痛、嘔吐等症狀出現,並記錄其精神狀態改變及其他伴隨體徵如嗜睡、昏迷等。

以上五項是確診腸病毒性腦膜炎常用的輔助手段,在專業醫生指導下完善相應檢查後方可明確具體病情。一旦確診應立即開始治療並採取隔離措施以防傳播給他人。

腸病毒重症四大症狀

腸病毒重症通常表現為腹瀉、嘔吐、發燒等症狀,其中腹瀉和嘔吐可能導致脫水。如果症狀持續或加重,應立即就醫以避免併發症的發生。

腹瀉

腸病毒感染時,病毒會刺激腸道黏膜上皮細胞過度分泌水分和電解質,導致腹瀉。主要表現為排便次數明顯增多,糞便呈稀水樣或含有未消化的食物殘渣。

嘔吐

腸病毒侵入人體後,會引起胃腸功能紊亂,出現噁心嘔吐的症狀。嘔吐通常發生在胃部,嚴重者可伴有膽汁和血液。

發燒

由於腸病毒血症,身體免疫系統被啟用對抗感染,此時會產生內源性致熱原,使體溫調定點上升而引發發燒反應。發燒一般集中在腋下測量,可能伴隨頭痛、乏力等症狀。

脫水

當患者發生腹瀉和嘔吐時,會導致體內水分丟失過多,如果不及時補充會造成脫水。腸病毒誘發的發炎反應會增加水分流失,進一步加重脫水狀態。脫水可能導致皮膚彈性降低、尿量減少、口乾舌燥等。

針對腸病毒感染所致的上述症狀,建議進行血常規、腦脊液檢查以及必要時的大便常規化驗。治療措施包括抗病毒藥物如雷巴威林(Ribavirin)顆粒、克流感(Oseltamivir)等,重症監護是必要的,密切監測病情變化,及時處理併發症。患者平時應注意休息,避免食用辛辣、油膩食物,保持充足的水分攝入以預防脫水。

腸病毒後遺症

腸病毒後遺症可能包括小腦共濟失調、肌肉無力、睡眠障礙、呼吸困難、心律不齊等症狀,建議及時就醫以評估病情和制定治療計劃。

小腦共濟失調

由於病毒感染傷害了小腦,導致運動協調能力下降,進而引發共濟失調。小腦位於後顱窩,其功能主要是維持身體平衡和協調隨意運動。共濟失調時患者會出現站立不穩、走路搖晃等症狀。

肌肉無力

由神經受損引起的肌肉收縮異常,可能導致持續的肌力減退。肌肉無力可能影響全身任何部位,但通常從下肢開始。重症可導致臥床不起、生活不能自理等。

睡眠障礙

睡眠障礙是由多種原因引起的睡眠品質下降,包括心理壓力、環境因素以及某些藥物副作用,這些都可能導致失眠或過度睡眠的情況發生。睡眠障礙可以發生在任何時候,但最常見於晚上。典型表現為入睡困難、頻繁醒來或早醒等。

呼吸困難

當存在肺部感染、胸膜滲出液等情況時,會導致氣體交換受限,從而引起呼吸困難的症狀。上述情況可能會導致氣道狹窄或者阻塞,使患者出現呼吸急促、喘息等症狀。

心律不齊

心律不整是由於心臟電信號傳導異常所致,而腸病毒侵犯心臟組織,會誘發心律不整的發生。心律不齊可能導致心跳過快或過慢,甚至停止跳動。症狀包括心悸、胸痛、暈厥等。

針對腸病毒後遺症的相關症狀,建議進行血常規、頭顱MRI、肌電圖、睡眠監測等檢查以評估病情。治療措施可能包括物理療法、營養支援和必要時的藥物管理。患者應保持充足休息,避免劇烈運動,遵循醫囑調整飲食結構,補充必要的維生素和礦物質,同時關注心理健康,減輕壓力,保證充足的睡眠時間。

腸病毒多久會好

腸病毒感染後症狀輕重差異較大,多數患者在2-4周內治癒。重症病例易發生在年幼兒童及免疫功能低下者,需密切監測病情變化。

1. 腸病毒感染後的恢復時間因個體差異而異,通常取決於患者的年齡和免疫力狀態。

2. 年齡是影響腸病毒感染恢復的重要因素之一,嬰幼兒感染後可能引發嚴重併發症,病程相對較長。

3. 免疫力低下者如老年人、患有慢性疾病的人群,由於身體對抗感染的能力減弱,因此康復速度較慢。

4. 適當的休息和充足的睡眠有助於身體修復受損組織,促進腸病毒感染的快速治癒。

5. 飲食調理對加速腸道功能恢復有積極影響,應給予營養豐富且易於消化吸收的食物,避免辛辣刺激性食物。

針對腸病毒感染,應注意保持良好的個人衛生習慣,以減少傳染風險。對於重症高危人群,建議儘早接種疫苗,預防措施包括勤洗手、戴口罩以及避免接觸患病者的體液等。

腸病毒水泡護理

腸病毒感染後出現水泡時,可以採取皮膚保護、口腔護理、營養支援治療、靜脈管理、併發症監測與管理等措施進行治療。若症狀持續或加劇,應立即就醫以評估是否需要進一步的醫療干預。

皮膚保護

使用無菌敷料覆蓋水泡,避免摩擦和感染。皮膚保護有助於減少細菌汙染,促進傷口癒合,防止繼發感染。

口腔護理

輕柔地用溫鹽水漱口每日數次,以減少口腔內的細菌數量。此措施可預防因吞咽困難導致的誤吸及進一步的呼吸窘迫;同時還能緩解由進食引起的疼痛。

營養支援治療

提供高熱量、易消化且營養均衡的食物,少量多餐。良好的營養狀態幫助提高身體免疫力,輔助對抗病毒感染,並促進恢復;但需注意避免過量攝入脂肪以防加重胃腸負擔。

靜脈管理

定期評估靜脈通路的狀況,及時處理異常情況。保持良好的靜脈通路對於重症患者至關重要,可降低因靜脈炎引起區域性組織壞死的風險;同時也有助於吊點滴治療順利進行。

併發症監測與管理

密切觀察是否有發燒、頭痛、嘔吐等症狀出現,並記錄病情變化。這些症狀可能提示存在中樞神經系統受累,需及時識別並採取相應措施;透過監測可早期發現異常情況並給予干預。

在照顧腸病毒感染患者時,應特別關注患者的休息品質,因為充足的休息有助於身體恢復。此外,建議患者遵循醫囑服用抗病毒藥物,如雷巴威林(Ribavirin)顆粒、克流感(Oseltamivir)等,以減輕症狀並縮短病程。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#