本文介紹了腦膜瘤的良惡性判斷標準、腦瘤患者的平均壽命及影響因素、腦膜瘤手術後的常見後遺症以及腦膜瘤患者的5年存活率。需要注意的是,以上資訊僅供參考,具體診療方案需由專業醫生根據患者的具體情況制定。

腦膜瘤良性

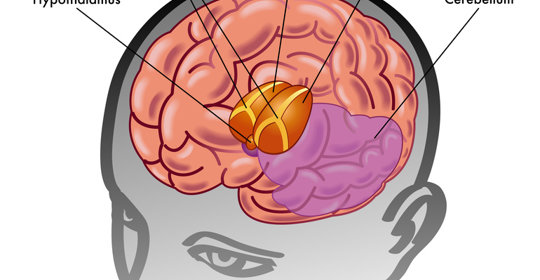

腦膜瘤良性表現為腫瘤大小、形態學特點、生長速度、是否伴有症狀以及對周圍組織影響。具體情況需要結合臨床表現和影像學檢查進行評估。

腫瘤大小

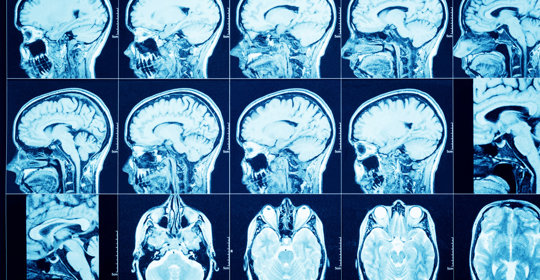

腦膜瘤為良性時,其通常會侷限增長,不會像惡性腫瘤那樣快速擴散。透過CT或MRI可以測量腫瘤體積以確定其大小。

形態學特點

觀察腦膜瘤的形狀有助於判斷其良惡性質。良性腦膜瘤通常呈現圓形或橢圓形,並且邊緣清晰整齊。

生長速度

腦膜瘤的生長速度是區別良惡性的關鍵指標之一。良性腦膜瘤一般生長緩慢,在較長時間內保持相對穩定的體積增大。

是否伴有症狀

無特殊徵象並不意味著沒有問題存在。如果患者有頭痛、視力障礙等典型症狀,則可能表明病情較為嚴重。

對周圍組織的影響

由於腦膜瘤為良性,它與周圍的正常結構之間通常有一個明顯的邊界。這使得手術更容易切除腫瘤而不傷害鄰近的重要神經功能區。

腦瘤可以活多久

腦瘤患者的生存期因人而異,通常取決於腫瘤型別、大小、位置以及是否及時治療。以下是關於腦瘤患者平均壽命的一些資訊:

1. 腫瘤型別: 某些腦瘤如腦下垂體腺瘤或某些神經膠質瘤可能生長緩慢且對治療反應良好,因此預後相對較好。

2. 腫瘤大小: 腫瘤體積越大,手術難度和風險越高,但同時也意味著更多的切除機會,有助於改善預後。

3. 位置: 非功能區的良性腦瘤有時可以透過手術完全切除而不影響長期存活率;然而位於關鍵區域的功能性腦瘤即使得到部分緩解也可能導致持續殘疾甚至縮短生命。

4. 是否及時治療: 及時發現並接受適當治療可顯著提高治癒率及延長生存時間。

5. 患者年齡與整體健康狀況: 年輕且無基礎疾病的患者往往能更好地耐受手術和放療等常規治療方法,幫助提高生活品質並延長壽命。

需要注意的是,以上因素僅為一般參考範圍,並非絕對指標。每個患者的病情都是獨一無二的,最好由專業醫生根據具體情況進行評估。

腦膜瘤手術後遺症

腦膜瘤手術後可能出現頭痛、嘔吐、眩暈、感覺減退、運動障礙等後遺症。如果這些症狀持續存在或加劇,應儘快就醫以評估是否為術後併發症。

頭痛

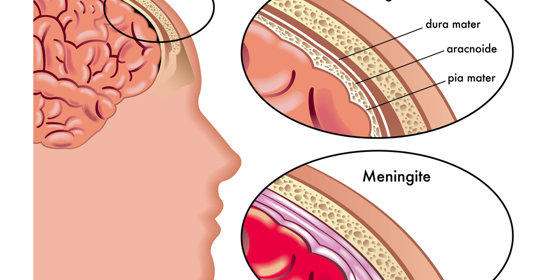

腦膜瘤通常起源於蛛網膜細胞,生長緩慢,在顱內逐漸增大時會壓迫周圍的神經組織和血管結構。這種壓迫會導致顱內壓增高,從而引發頭痛。疼痛一般位於頭部中央或兩側,有時可放射至頸部或眼眶區域。

嘔吐

由於腫瘤壓迫刺激了嘔吐中樞或者影響到大腦內的血液循環,導致顱內壓增高,進而出現嘔吐的現象。嘔吐可能發生在任何時間,但常在早晨發生,伴隨劇烈頭痛。

眩暈

眩暈可能是由腦膜瘤引起的前庭功能紊亂所致,也可能與手術後的併發症如腦水腫有關。眩暈感通常描述為不穩定或旋轉,可能伴有噁心和嘔吐。

感覺減退

當腫瘤侵犯神經系統時,可能會導致神經傳導受阻,進而引起感覺減退的症狀。患者可能報告手腳麻木或刺痛感減弱。

運動障礙

如果腫瘤累及運動皮層或其附近的區域,則可能導致運動協調性下降,甚至癱瘓。這些症狀可能包括肌肉無力、顫抖或不自主運動。

針對腦膜瘤術後可能出現的後遺症,建議進行頭顱MRI以評估腫瘤情況以及手術效果。治療措施可能包括放療或化療,具體方案需根據個體差異制定。患者應保持充足的休息,避免過度勞累,同時注意營養均衡,確保攝入足夠的維生素和礦物質,促進身體恢復。

腦膜瘤存活率

腦膜瘤患者的5年存活率因人而異,通常取決於腫瘤大小、位置、分級以及患者的整體健康狀況。一般而言,小型、低分級的腦膜瘤預後較好,5年存活率較高;而對於大型或高階別的腫瘤,則可能需要更積極的治療策略。

1. 腫瘤大小。

2. 位置。

3. 分級。

4. 患者整體健康狀況。

5. 化療方案。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#