本文介紹了腦性癱瘓的症狀及表現,並強調了早期診斷和專業治療的重要性。該疾病可能導致運動發育遲緩、肌張力異常等問題,其典型步態特點包括站立時身體前傾、行走時下肢內收肌緊張、雙膝關節屈曲、尖足、跨閾步態以及上肢協同動作異常。

腦性癱瘓嬰兒

腦性癱瘓的嬰兒可能出現運動發育遲緩、肌張力異常等症狀。

腦性癱瘓是由於大腦在發育過程中受到傷害或缺氧所致。這些傷害可能導致神經元功能障礙,進而引起運動控制缺陷。因此,當大腦中的神經元受損時,可能會導致肌肉僵硬或無力,從而影響到身體的協調性和平衡能力,使嬰兒難以進行正常的運動。

此外,若嬰兒存在遺傳代謝疾病、先天性腦發育畸形等情況,也可能出現類似症狀。

針對腦性癱瘓的嬰兒,家長應定期監測其成長發育情況,並在專業康復師指導下開展早期干預訓練,以促進其神經發育和功能恢復。

腦性癱瘓步態

腦性癱瘓步態表現為站立期身體前傾、行走期下肢內收肌緊張、雙膝關節屈曲、尖足、跨閾步態以及上肢協同動作異常。這些特徵可能伴有不自主運動或過度運動。

站立期身體前傾

由於脊髓神經傷害導致肌肉張力不平衡,在站立時為維持穩定會向前傾斜。需透過物理療法和骨科矯形器進行治療。

行走期下肢內收肌緊張

下肢內收肌群在步行過程中持續收縮以保持平衡,長時間緊張會導致肌肉僵硬及痙攣狀態發生。可透過按摩放鬆訓練緩解症狀,並配合營養神經藥物治療如維生素B6片等。

雙膝關節屈曲

此現象主要是由小腿三頭肌痙攣所致,患者在走路時為了克服這種阻力而出現保護性的姿勢調整行為。可考慮使用抗膽鹼酯酶藥改善不適感,常用有鹽酸阿托平(Atropine)注射液、注射液等。

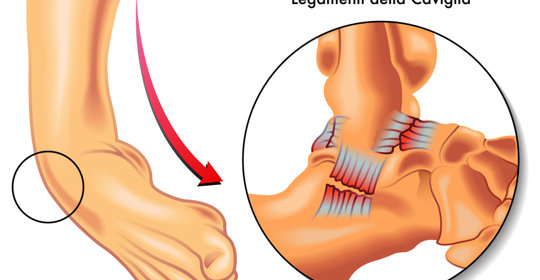

尖足

尖足是指腳跟與地面接觸後無法正常滾動向前移動,多因腓腸肌和比目魚肌痙攣引起。建議穿戴支具鞋墊來輔助支撐體重減輕受累肌肉負荷。

跨閾步態

跨閾步態指患側腿提起過高,當該腿著地時幾乎完全伸直並拖曳著地。針對這種情況可以嘗試坐位訓練法、跪立練習法等方式改善不良習慣。

若確診為腦性癱瘓應儘早開始康復訓練,包括肢體功能鍛鍊、語言認知訓練等,有助於改善預後。同時還要定期複查,監測病情變化情況。

腦性癱瘓治療

腦性癱瘓的治療可以採用物理療法、職業療法、語言療法、行為療法、營養支援等方法。如果症狀沒有改善或者有加重的趨勢,應儘快就醫以獲得專業的評估和治療。

物理療法

物理療法透過一系列針對性的動作訓練、平衡協調練習等方式來改善患兒的運動功能。此方法有助於提高肌肉力量、靈活性及耐力,進而促進身體協調性和日常生活自理能力的發展。

職業療法

職業療法側重於透過特定任務訓練來增強患者的功能獨立性,通常在專業人員指導下進行。此舉旨在恢復或改善受損的大腦區域的功能活動,從而減輕由腦癱引起的障礙。

語言療法

語言療法針對言語障礙提供個性化評估和干預方案,包括但不限於聲學分析、構音訓練等。此措施著眼於改善由於大腦發育異常導致的發音、理解或交流困難。

行為療法

行為療法涉及正面強化技術以塑造健康的行為模式,可能需要家庭參與。此措施有助於管理因腦癱引起的各種挑戰,如焦慮、注意力缺陷等問題。

營養支援

營養支援包括調整飲食結構和給予特殊配方食品以滿足患者獨特需求。良好的營養狀態幫助支援腦部修復過程,對腦癱患者的康復具有重要意義。

腦性癱瘓患者應定期接受專業醫療評估,監測病情變化並調整治療計劃。同時建議採取適當的早期教育干預,如認知訓練和社交技能培養,以促進神經發育,改善預後。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#