本文介紹了幾種可能導致身體不適的情況及其可能的原因。其中包括電解質紊亂、低血糖症、中樞神經系統感染、腦血管意外、代謝性腦病、睡眠中頻繁抽搐以及肌肉跳動頻繁等情況。針對這些情況,我們建議患者及時就醫以獲得專業的評估和治療。在確診之前,不宜自行使用任何藥物或其他治療方法。

肌肉跳動頻繁

肌肉跳動頻繁可能是由神經肌肉興奮性增高、肌炎、週期性肢體運動障礙、缺鈣、甲狀腺功能亢進症等引起的,需根據具體因素進行針對性治療。建議患者及時就醫,明確診斷。

神經肌肉興奮性增高

神經肌肉興奮性增高可能導致神經衝動傳導異常,引起肌肉不自主地抽搐和收縮。這可能與神經傷害、代謝紊亂或其他神經系統疾病有關。針對神經肌肉興奮性增高的治療通常包括物理療法、藥物治療等,如應用氯硝西泮(Clonazepam)片、乙哌立松(Eperisone)等藥物進行緩解。

肌炎

肌炎是肌肉組織的發炎反應,可導致肌肉疼痛、無力和痙攣。其病因複雜多樣,可能與遺傳因素、感染、自身免疫反應等有關。患者可在醫生指導下使用甲基普立朗錠(Methylprednisolone)注射液、環磷醯胺(Cyclophosphamide)注射液等藥物進行治療,重症者需靜脈注射丙種球蛋白。

週期性肢體運動障礙

週期性肢體運動障礙是一種睡眠中出現的無意識運動模式,會導致夜間肌肉頻繁抽動。此病的確切原因尚不清楚,但可能與遺傳、大腦活動異常等因素有關。患者可以遵醫囑服用氯硝西泮(Clonazepam)片、三氮二氮平(Alprazolam)等苯二氮平類(BZD)類藥物來改善症狀。

缺鈣

缺鈣時,身體為了保持電解質平衡可能會刺激神經肌肉接頭處,使肌肉產生異常放電,從而引起肌肉抽搐。此外,缺鈣還會影響骨骼健康,增加骨折風險。對於缺鈣引起的症狀,建議補充鈣劑和維生素D以促進鈣吸收,例如口服葡萄糖酸鈣片、等。

甲狀腺功能亢進症

甲狀腺功能亢進症是由甲狀腺素分泌過多所致,會引起交感神經興奮性增強,進而導致心悸、手抖等症狀。這是由於甲狀腺毒症狀態下,中樞神經系統處於高代謝狀態,此時會出現肌肉震顫的現象。患者可以在醫生指導下透過服用抗甲狀腺藥如甲硫嗎唑錠(Methimazole)、Propylthiouracil(PTU)等進行對症治療。

針對肌肉跳動頻繁的情況,建議定期監測電解質水平,特別是血鈣濃度,以及甲狀腺功能指標。適當的運動有助於提高肌肉力量和耐力,但應避免過度疲勞,以免加重症狀。

身體抽搐原因

身體抽搐可能是由電解質紊亂、低血糖症、中樞神經系統感染、腦血管意外或代謝性腦病引起的,需根據具體因素進行針對性治療。建議患者及時就醫,明確診斷。

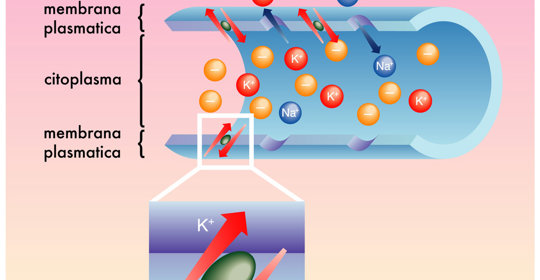

電解質紊亂

電解質紊亂是指體內鈉、鉀等離子濃度異常,影響神經肌肉興奮性和傳導性,導致抽搐。例如高鈉血症時,細胞外液滲透壓增高,引起腦細胞脫水,出現頭痛、嗜睡等症狀。改善電解質失衡通常需要靜脈注射補充電解質溶液,如氯化鈉注射液(Sodium Chloride Inj)、葡萄糖注射液等。

低血糖症

低血糖症由胰島素分泌過多或食物攝入不足引起,會導致血液中葡萄糖水平下降,刺激交感神經系統和大腦皮層,產生一系列臨床表現,包括出汗、心悸、顫抖以及意識喪失。輕度低血糖可透過口服含糖飲料或食品進行緩解,重度則需及時就醫給予靜脈輸注葡萄糖注射液。

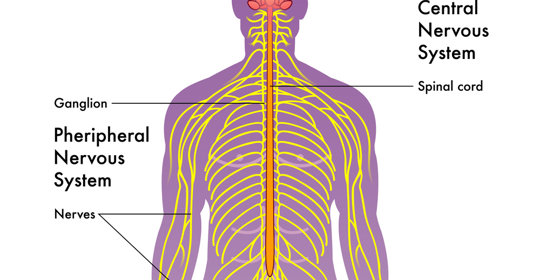

中樞神經系統感染

中樞神經系統感染是由病毒、細菌或其他微生物引起的腦膜炎或腦炎,這些感染可能導致發炎反應和免疫細胞浸潤,對中樞神經系統造成傷害,引發抽搐和其他相關症狀。抗感染藥物是主要治療方法,常用藥物有艾塞可威(Acyclovir)、更昔洛韋(Ganciclovir)等。

腦血管意外

腦血管意外,如腦中風或腦出血,由於區域性腦組織缺血或出血導致功能障礙,可能會引起短暫性腦缺血發作或癲癇持續狀態,從而引起身體抽搐。腦血管意外的急性期通常需要緊急醫療干預,包括溶栓治療或手術清除血腫。

代謝性腦病

代謝性腦病指各種系統性疾病所致的腦部功能性障礙,其共同特點是腦水腫、顱內高壓和腦功能損害,可表現為昏迷、痙攣、精神錯亂等症狀。針對原發疾病的治療是關鍵,如控制糖尿病以防止進一步的神經傷害,可能需要使用胰島素注射筆來調節血糖水平。

建議定期監測血糖水平,尤其是對於患有糖尿病的人群。適當的運動可以改善血液循環,但應避免高強度運動,以免誘發不適症狀。

睡覺抽搐頻繁

睡眠中出現頻繁抽搐可能是由多種原因引起的。建議就醫以確定具體原因並接受適當治療。

1.神經系統的興奮性增高可能導致肌肉痙攣和抽搐,在睡眠時更容易發生。

2.電解質紊亂如低鈣血癥、低鎂血癥等可影響神經肌肉接頭的功能而引起抽搐。

3.睡前過度疲勞或長時間未休息會導致身體處於高度緊張狀態,易誘發肌陣攣性發作。

4.遺傳因素也可能與睡眠中抽搐有關,例如特發性癲癇症候群。

5.長期存在焦慮、憂鬱等心理問題的人群容易在夜間出現不安腿症侯群,表現為腿部不適感及難以忍受的衝動需要移動雙腿來緩解症狀,常在靜息狀態下出現,有時被描述為“螞蟻爬行”、“針刺”或“灼熱”感覺。

針對頻繁抽搐的情況,應避免過度勞累,保持規律作息,有助於減少抽搐的發生。同時注意均衡飲食,補充足夠的鈣和鎂元素。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#