本文主要強調了破傷風感染的風險以及如何預防和處理相關症狀。破傷風是一種嚴重的疾病,可能導致肌肉痙攣和呼吸問題,因此,當出現疑似破傷風的症狀時,應儘快就醫。此外,針對個體差異,打破傷風針的具體時間需由醫生評估後確定。

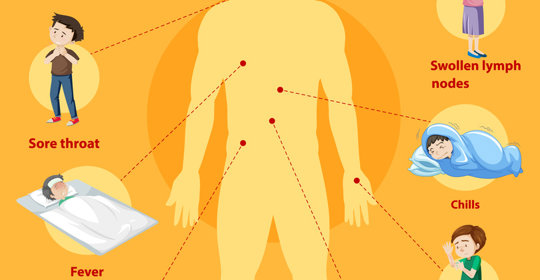

破傷風前兆

破傷風前兆可能包括肌肉僵硬、咬肌緊張、反射亢進、張口困難、吞咽困難等症狀。如果這些症狀持續發展,應立即就醫以預防破傷風感染。

肌肉僵硬

當傷口受到破傷風梭菌感染時,毒素會作用於神經系統,導致肌肉痙攣和僵硬。這種症狀可能從區域性開始逐漸擴散至全身,表現為持續性的肌肉收縮。

咬肌緊張

由於破傷風梭菌產生的外毒素作用於神經肌肉接頭處,使突觸後膜脫去氯離子,造成肌肉永續性興奮,從而出現咬肌緊張的症狀。通常侷限於下頜區域,可伴有疼痛感。

反射亢進

破傷風梭菌產生的一種神經毒素,可以抑制中樞神經系統,導致肌肉痙攣。而脊髓是中樞神經系統的一部分,因此會導致反射亢進。患者可能會感到刺痛、瘙癢等輕微刺激時,會出現強烈的屈曲反射。

張口困難

破傷風梭菌產生的外毒素作用於運動神經元,影響神經衝動傳遞,導致肌肉痙攣。這些痙攣包括咀嚼肌,使得張開嘴巴變得困難。張口困難主要影響口腔和咽喉部的肌肉,嚴重時可能導致呼吸困難。

吞咽困難

破傷風梭菌釋放的外毒素作用於腦幹運動神經核,干擾了神經傳導物質的正常傳導,進而引發肌肉痙攣。其中也包括舌咽神經支配的肌肉,所以會引起吞咽困難。此症狀常伴隨上述其他症狀同時發生,表明患者的病情已經發展到較為嚴重的階段。

針對破傷風前兆,建議進行血清學檢測以評估身體是否具有特異性抗體,還應進行X光檢查來評估骨骼狀況。治療措施主要包括抗生素治療如盤尼西林以及破傷風免疫球蛋白注射。在診斷或疑似破傷風的情況下,應避免不必要的肌肉活動,減少外界刺激,保證充足的休息,還要保持良好的營養狀態,維持水電解質平衡。

破傷風針多久打一次

破傷風針一般情況下需要根據傷口情況和個人免疫史來決定注射頻率。如果患者是第一次接種,則通常建議在受傷後24小時內進行首次疫苗接種,並按照0、3、7、14和28天的時間表依次完成後續四次疫苗接種。

傷口情況

包括傷口深度、汙染程度以及是否伴有感染跡象等,這些因素都會影響到破傷風針的注射頻率。例如,淺表性小傷口可透過簡單處理自行癒合,無需特殊治療即可恢復健康狀態;而深部穿透性傷害則需密切觀察並採取相應措施以防感染發生。

個人免疫史

對於既往已接受過完整破傷風疫苗系列的人群而言,體內已有一定免疫力存在,在受到外傷時可有效抵禦破傷風梭菌侵襲,因此此類人群不需要重複接種。

除此之外,還需要考慮患者的年齡及是否有過敏反應史等因素。在接受破傷風針前應告知醫生相關病史以確保安全有效地預防該疾病的發生。

打破傷風後注意事項

打破傷風針後需要注意以下事項:

1. 觀察注射部位是否紅腫、疼痛等異常反應。

2. 避免劇烈運動和接觸水以防感染。

3. 保持傷口乾燥清潔以促進癒合。

4. 注意休息並避免過度勞累以免影響身體恢復。

5. 按醫囑服用消炎藥物。

打破傷風腫起來怎麼辦

打破傷風針後出現區域性紅腫可以冷敷、熱敷或使用藥物治療。如果症狀持續不緩解或者伴有發燒等全身反應,應立即就醫。

冷敷

若是在受傷24小時內出現了傷口部位發紅、腫脹的現象,則需要透過冰袋進行區域性冷敷處理,這樣能夠收縮微血管,從而達到止血以及減輕水腫的目的。

熱敷

患者在打破傷風疫苗24小時以後,可適當對患處進行熱敷,促進血液循環,幫助發炎消退,但要注意控制好溫度和時間,以免燙傷皮膚。

藥物治療

針對輕微的軟組織傷害,在醫生指導下塗抹適量的優碘溶液、膚利舒軟膏(Mupirocin)等消毒殺菌藥劑,預防感染發生;對於較為嚴重的開放性創傷,則需遵醫囑選用希復欣敏(Cefixime)顆粒、鉀鹽青黴素V等抗生素類口服製劑來抗感染。

避免劇烈運動

建議患者在打完破傷風針後的一段時間內儘量休息,避免劇烈活動,以減少肌肉活動引起的疼痛和不適感。

觀察傷口癒合情況

注射破傷風針後應注意觀察傷口是否有滲出物增多、顏色改變等情況,及時發現並處理異常問題。

上述提及的症狀表現均屬於比較常見的不良反應,通常情況下會隨著時間自行消失,不需要過於擔心。但如果發現有明顯的過敏反應如瘙癢、皮疹等症狀時,應及時告知醫護人員,並接受相應的抗過敏治療。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#