新生兒黃疸的症狀表現為皮膚和鞏膜黃染、嗜睡、食慾減退、嘔吐以及糞便顏色加深。新生兒黃疸可以採取光療、藥物治療或換血療法進行治療。

新生兒黃疸的成因

新生兒黃疸可能是由膽紅素生成過多、肝細胞攝取和處理膽紅素障礙、肝細胞結合膽紅素功能缺陷、膽汁排洩障礙、先天性溶血病等病因引起的,需根據具體因素進行針對性治療。建議患者及時就醫,明確診斷。

膽紅素生成過多

新生兒黃疸的成因之一是膽紅素生成過多,因為胎兒在母體中透過胎盤獲得來自母親的紅血球壽命較短,導致其破壞增加,產生的膽紅素也相應增多。針對此病因,可採用光療進行治療。例如,醫生會將新生兒放置於特殊的藍光箱中以減少未結合膽紅素含量。

肝細胞攝取和處理膽紅素障礙

肝細胞攝取和處理膽紅素障礙是指肝臟無法有效地從血液中清除膽紅素,這會導致膽紅素水平升高並引起黃疸。對於這種情況,可以考慮使用藥物治療來幫助改善肝臟功能,如穀胱甘肽(Glutathione)、水飛薊(Silymarin)等。

肝細胞結合膽紅素功能缺陷

肝細胞結合膽紅素功能缺陷指的是肝臟不能正常地將未結合膽紅素轉化為結合膽紅素,進而影響膽紅素的代謝和排洩,造成膽紅素在體內積累。該情況通常需要遵醫囑使用人血白蛋白注射液、促肝細胞生長素注射液等藥物促進膽紅素的代謝與排洩。

膽汁排洩障礙

膽汁排洩障礙指膽汁形成或分泌異常,使膽紅素無法正常排出體外而返流入血,進一步加重了膽紅素的濃度。針對膽汁排洩障礙引起的新生兒黃疸,可以透過手術的方式來進行治療,比如膽管引流術或者是膽道阻塞解除術。

先天性溶血病

如果存在先天性溶血病,由於遺傳因素導致紅血球發育不全或者壽命縮短,在身體免疫系統攻擊下發生破裂,釋放出大量膽紅素,超過肝臟的代謝能力,也會出現新生兒黃疸的情況。如果是溶血性疾病所致,則需配合醫生透過換血療法降低膽紅素濃度,以免對大腦產生不可逆傷害。

新生兒黃疸家長應注意觀察孩子的皮膚顏色變化,並定期監測膽紅素水平。必要時,應進行血常規檢查、肝功能測試以及超音波檢查,以評估膽紅素的來源及是否存在其他潛在疾病。

新生兒黃疸的症狀表現

新生兒黃疸的症狀表現為皮膚和鞏膜黃染、嗜睡、食慾減退、嘔吐以及糞便顏色加深。鑑於新生兒的特殊性,若黃疸伴有其他症狀或持續時間較長,應儘快就醫以排除病理性黃疸的可能性。

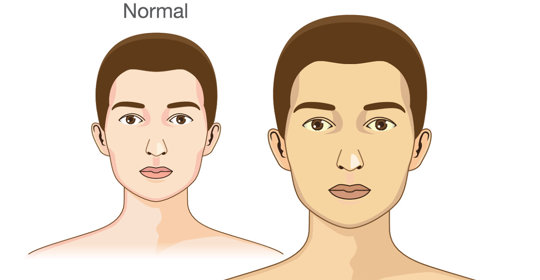

皮膚和鞏膜黃染

新生兒黃疸是由於未結合膽紅素在體內積累,導致血清膽紅素水平升高。未結合膽紅素是一種黃色色素,當其在體內積聚時會滲透到組織間隙中,使皮膚和黏膜呈現黃色。該症狀主要表現在皮膚、眼白及黏膜部位。

嗜睡

新生兒黃疸可能引起中樞神經系統功能紊亂,進而影響睡眠狀態,出現嗜睡的症狀。這種症狀通常發生在出生後不久,並伴隨有不同程度的意識障礙。

食慾減退

黃疸本身或治療過程中使用的藥物可能會對消化系統產生一定的刺激作用,從而引發食慾不振的現象。表現為嬰兒不願意吃奶或者進食量明顯減少,但仍然保持正常的體重增長。

嘔吐

黃疸可能導致肝功能受損,間接膽紅素進入腦部血液循環,引起腦水腫和顱內壓增高,此時容易誘發嘔吐的發生。嘔吐多為噴射性,且伴有精神萎靡、嗜睡等症狀。

糞便顏色加深

肝臟是膽紅素代謝的重要器官,新生兒黃疸會導致膽汁分泌不足,使得腸道內的膽紅素無法正常排出體外,因此會出現糞便顏色加深的情況。新生兒的糞便呈金黃色,若發現糞便顏色變深,則可能是黃疸加重的表現之一。

針對新生兒黃疸的症狀,可以進行血液生化檢查以評估膽紅素水平是否偏高。必要時,醫生還可能會建議進行超音波檢查來評估肝臟和膽囊的功能。治療措施包括光療,即透過特定波長的光線將未結合膽紅素轉化為易於排出體外的形式。家長應注意觀察寶寶的臨床表現,定期監測並記錄血清膽紅素濃度,以便及時發現異常情況並採取相應措施。

新生兒黃疸怎麼去治療

新生兒黃疸可以採取光療、藥物治療或換血療法進行治療。如果症狀持續或加劇,建議及時就醫。

光療

光療通常採用間斷照射的方式,透過特殊的藍光裝置對新生兒進行治療。此方法利用特定波長的光線將未結合膽紅素轉化為水溶性異構體,易於排出體外。該措施適合於新生兒黃疸中由於未結合膽紅素水平升高導致的皮膚、鞏膜等部位出現黃染現象。

藥物治療

藥物治療可能包括使用肝酶誘導劑如苯巴比妥(Phenobarbital)或葡萄糖苷酶抑制劑來降低膽紅素水平。這些藥物有助於增加肝臟攝取和代謝膽紅素的能力,並減少其在血液中的濃度。針對新生兒黃疸中由未成熟膽紅素代謝引起的高膽紅素血癥有效。

換血療法

換血療法是緊急情況下的一種干預手段,在專業醫療人員監督下執行,旨在去除致敏紅血球和不耐受的抗體。該措施直接針對母子血型不合所致的新生兒黃疸,可迅速降低血液中的膽紅素含量。對於某些重症病例可能是必要的。

新生兒黃疸需密切監測並定期評估,以避免潛在併發症的發生。家長應確保嬰兒獲得足夠的營養及水分攝入,促進膽紅素的排洩。

新生兒黃疸吃什麼藥

新生兒黃疸可以遵醫囑使用膽酸、苯巴比妥(Phenobarbital)、尼可剎米、維生素K1、紅黴素(Erythromycin)等藥物進行治療。由於新生兒黃疸可能由多種原因引起,建議及時就醫以確定具體原因並獲得適當治療。

膽酸

膽酸適用於新生兒黃疸,因為該藥物可以與未結合膽紅素形成水溶性膽酸而從尿中排出。早產兒、新生兒禁用。對本品過敏者禁用。

苯巴比妥(Phenobarbital)

苯巴比妥(Phenobarbital)可用於新生兒黃疸的治療,以減少肝臟代謝負擔,改善症狀。早產兒、新生兒禁用。長期大量用藥時應定期檢查血象及肝功能。

尼可剎米

尼可剎米用於新生兒黃疸的輔助治療,能增強呼吸中樞興奮作用,使通氣量增加,有助於降低血液中的未結合膽紅素水平。新生兒、早產兒禁用。嚴重腦損害或顱內壓增高患者慎用。

維生素K1

維生素K1對於預防和治療新生兒出血性疾病以及新生兒黃疸引起的凝血功能障礙有重要作用。早產兒、新生兒使用本品需謹慎,並注意監測凝血功能指標。

紅黴素(Erythromycin)

紅黴素(Erythromycin)可用於細菌感染所致的新生兒黃疸,在醫生指導下使用可以起到抗感染的作用。早產兒、新生兒禁用。腎功能減退者應調整劑量。

新生兒出現黃疸時,家長要密切觀察孩子的病情變化,避免脫水或其他併發症的發生。同時,建議進行光療或遵醫囑使用藥物治療,如茵梔黃口服液等,以促進膽紅素的排洩。

新生兒黃疸如何有效去預防

新生兒黃疸的有效預防措施包括新生兒早期餵養、新生兒皮膚護理、新生兒環境溫度控制、家族遺傳史調查、新生兒疾病篩查。

新生兒早期餵養

透過新生兒早期餵養,可以促進腸道菌群建立和膽紅素代謝,減少未結合膽紅素的積累。按時進行母乳餵養或配方奶餵養,並確保每次餵養後拍嗝以減少吐奶風險。

新生兒皮膚護理

良好的皮膚護理有助於保持皮膚清潔乾燥,降低膽紅素與皮脂的接觸機會,從而減少膽紅素的吸收。每天至少洗浴一次並適當使用溫和無刺激性嬰兒專用沐浴露;同時注意及時更換尿布以防摩擦加重黃疸。

新生兒環境溫度控制

適宜的環境溫度幫助維持正常的體溫調節及血液循環狀態,進而影響膽紅素的分佈和代謝情況。室內溫度應控制在25℃左右,避免過度包裹導致新生兒體溫過高或過低。

家族遺傳史調查

瞭解家族中是否有黃疸病史可以幫助判斷新生兒患該疾病的風險程度,以便採取相應預防措施。可向父母或其他親屬詢問相關情況,並記錄在案以備查閱。

新生兒疾病篩查

新生兒疾病篩查能夠及早發現並治療可能導致黃疸的先天性疾病,有效防止其對嬰兒造成不良後果。按照當地衛生部門規定的時間表,在新生兒出生後的一段時間內對其進行血液樣本採集並送檢分析。

若新生兒出現黃疸症狀持續不退或伴有其他異常表現,建議家長及時帶其就醫,以便進行進一步檢查和診斷。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#