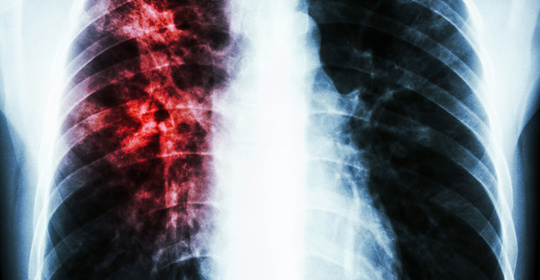

肺結核患者在服用抗結核藥物治療的過程中出現低燒症狀,通常考慮為正常現象、藥物不良反應引起。如果發燒溫度較高或伴有其他不適,則可能與合併細菌感染有關,建議及時就醫明確診斷,並遵醫囑進行針對性處理。

肺結核患者在服用抗結核藥物治療的過程中出現低燒症狀,通常考慮為正常現象、藥物不良反應引起。如果發燒溫度較高或伴有其他不適,則可能與合併細菌感染有關,建議及時就醫明確診斷,並遵醫囑進行針對性處理。

正常現象

藥物不良反應

抗結核藥物如利福平(Rifampin)可導致肝功能傷害,異煙肼(Isoniazid)可損害神經系統等副作用,部分患者用藥後可能出現乏力、食慾減退、噁心、嘔吐等症狀,也可表現為低燒的情況。此時一般不需要特殊處理,注意觀察體溫變化即可,必要時需監測血常規、C-反應蛋白等相關指標以明確原因。

正常免疫反應

當身體受到病原體侵襲時,可能會啟用自身免疫系統而發生低燒情況,屬於正常的防御機制之一。此時無需過度擔心,也不需要使用降溫藥物,適當增加飲水量並注意休息即可。

異常現象

若患者既往身體健康狀況良好,在結核菌素試驗陽性基礎上再出現持續性低燒,同時伴隨明顯咳嗽、咳痰、盜汗、消瘦等症狀,則應警惕是否合併有細菌感染或其他併發症。建議完善相關檢查,包括血常規、降鈣素原、纖維支氣管鏡及影像學檢查等,綜合判斷病情進展程度和嚴重程度。若確診為細菌感染,可在醫生指導下應用抗菌藥物治療,常用藥物包括賜福力新(Cefalexin)、左氧氟沙星(Levofloxacin)等。若存在耐藥問題,則需根據藥敏試驗結果選擇敏感抗生素,例如注射用亞胺培南(Imipenem)西司他丁(Cilastatin)、注射用哌拉西林他唑巴坦(Tazobactam)等。

此外,還可能是由於腫瘤因素所致,因癌細胞的增殖會刺激身體產生內源性致熱原而導致上述表現。對於此類情況應及時完善病理組織活檢,確診後儘早行手術切除病變部位以及放療、化療等輔助治療。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#