患者確診為肺結核後,在遵醫囑進行抗結核治療1-2周時需要到醫院複查。此時通常可以評估患者的臨床症狀、實驗室檢查以及影像學檢查等是否出現異常情況,以明確藥物的不良反應和療效,並根據病情變化及時調整治療方案。

患者確診為肺結核後,在遵醫囑進行抗結核治療1-2周時需要到醫院複查。此時通常可以評估患者的臨床症狀、實驗室檢查以及影像學檢查等是否出現異常情況,以明確藥物的不良反應和療效,並根據病情變化及時調整治療方案。

臨床症狀

如果患者在服用抗結核藥物期間出現明顯的胃腸道不適症狀,如噁心、嘔吐、腹瀉等症狀加重,或伴有肝功能傷害等情況,則可能需暫時停藥或更換其他抗結核藥物繼續治療。

實驗室檢查

主要包括血常規、C反應蛋白(CRP)及降鈣素原水平檢測,還可進行PPD試驗(PPD皮膚試驗)、γ-干擾素(Interferons)釋放試驗等結核菌感染指標測試,可幫助判斷是否存在抗藥性以及免疫應答的情況,有助於指導後續的抗結核治療。

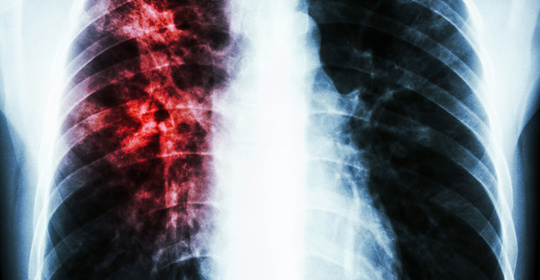

影像學檢查

常用的方法包括X光胸片、CT檢查等,主要用於觀察肺部病變吸收好轉情況,以及有無新的病灶發生等。透過上述檢查結果的變化,結合患者的臨床表現,可對疾病的恢復情況進行綜合分析。

其他

還需完善結核桿菌DNA測定、支氣管鏡檢查等相關檢查專案,以輔助診斷疾病進展程度並調整相應的治療措施。

若患者未按照醫生規定的療程堅持服藥或擅自減量、漏藥、加量等,均有可能導致抗結核效果不佳而影響預後。因此建議患者一定要嚴格遵循醫生的指導意見,足量、規律地使用立汎黴素(Rifampicin)、Isoniazid(INH)、孟表多(Ethambutol)等抗結核藥物進行正規的抗結核治療。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#