大腸血管瘤診斷與治療

大腸血管瘤的診斷和治療可以考慮結腸鏡檢查、超音波內鏡引導下經黏膜切除術、經腹腔鏡切除術、經肛門直腸切除術、定期複查結腸鏡等治療措施。如果症狀持續或加劇,建議患者及時就醫。

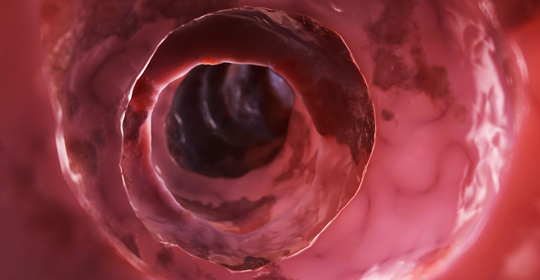

結腸鏡檢查

結腸鏡檢査通常在醫院由專業醫生操作,患者需清潔腸道後服用鎮靜劑,將帶有微型攝影機的纖維軟管插入肛門,在可視條件下檢査結腸內部。此方法可直觀觀察結腸內是否存在異常腫物,如發現可疑病變可取組織標本送檢,有助於確診大腸血管瘤。

超音波內鏡引導下經黏膜切除術

超音波內鏡引導下經黏膜切除術是在影像學指導下對區域性病灶進行微創手術的一種方式,透過內視鏡技術進入消化道內部,使用特定器械對目標區域進行精確切除。該措施適合處理位於黏膜層的大腸血管瘤,其具有較小創傷、恢復快等特點。

經腹腔鏡切除術

經腹腔鏡切除術是一種微創手術,需要全身麻醉並在腹部切口置入鏡頭及工具,利用腹壁小孔進行手術。該手術適用於多種腹部疾病,包括但不限於大腸血管瘤,能夠減少術後疼痛、縮短住院時間並促進更快康復。

經肛門直腸切除術

經肛門直腸切除術是透過肛門進入直腸進行手術的一種方式,一般採用區域性或全身麻醉,具體步驟因個體差異而異。該手術主要用於治療低位直腸癌,對於某些型別的大腸血管瘤也有一定的治療效果。

定期複查結腸鏡

定期複查結腸鏡是指按照醫囑規定的時間間隔進行結腸鏡檢查,以便及時發現病情變化。由於大腸血管瘤存在復發風險,定期複查結腸鏡可以幫助監測病情發展情況,早期發現並處理可能的問題。

在診斷大腸血管瘤時,應避免食用高纖維食物,以免影響結腸鏡檢查結果。此外,建議患者在日常生活中保持規律的飲食習慣,避免暴飲暴食,以減少胃腸道負擔。

心臟血管增生的治療方案

心臟血管增生可以透過生活方式干預、抗高血壓治療、降脂藥物治療、血糖控制、抗心絞痛藥物治療等治療方案來管理。如果症狀沒有改善或者加重,應儘快就醫。

生活方式干預

透過飲食調整、增加體力活動等方式改善生活習慣,減少心血管風險因素。健康的生活方式有助於降低血壓、血脂異常和體重,從而減輕心臟負擔,預防血管進一步增生。

抗高血壓治療

遵循醫囑使用利尿劑、β感受器阻滯劑等型別藥物調控血壓水平。持續穩定的高血壓狀態會導致心臟負荷增加,誘發或加重心臟血管病變;控制血壓可減緩病情進展。

降脂藥物治療

遵照醫生處方選擇他汀類、貝特類等類別藥物調節血脂水平。高脂血症會引起血液黏稠度增高,促進動脈粥狀硬化的形成與發展;降脂治療能改善血液循環,防止血管壁傷害。

血糖控制

根據醫囑選用口服藥如二甲雙胍(Metformin)、胰島素等來管理餐後高血糖。高血糖狀態下,葡萄糖會沉積在微小血管壁上,導致其硬化;嚴格控制血糖可以延緩這一過程。

抗心絞痛藥物治療

按醫囑服用硝酸酯類、鈣通道阻滯劑等型別藥物緩解胸悶、胸痛等症狀。這類藥物能夠擴張冠狀動脈,增加心肌供氧量,減輕因血管狹窄引起的不適感。

心臟血管增生患者應定期監測血壓、血脂及血糖水平,以便及時發現並處理相關異常。同時,建議患者每年至少進行一次全面的心血管健康檢查,包括超音波心動圖、頸動脈超音波等,以評估心臟血管狀況。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#